von Christian Schäfer-Hock

In regelmäßigen Abständen wird in Deutschlands Zeitungs- und Online-Redaktionen intensiv darüber diskutiert, ob man richtig schreibt. Meist sind die Anlässe Journalistenskandale wie zuletzt z. B. die prominenten Fälle Relotius (2018) und Pfister (2011) beim SPIEGEL. Auch wenn die Schreibregeln nach solchen Debatten immer wieder neu festgezurrt werden, entstehen im Alltag journalistischer Arbeit ganz andere Darstellungsformen, als in Journalismus-Lehrbüchern und Redaktionsregelwerken niedergelegt. Im meiner Dissertation zum Wandel Journalistischer Darstellungsformen (Johannes Gutenberg-Universität Mainz; erschienen als Buch 2018) habe ich elf Darstellungsformen identifiziert, die Leserinnen und Lesern wirklich tagtäglich vorgesetzt werden. Ich stelle hier die wichtigsten Resultate und Folgerungen meiner Forschung zum journalistischen Schreiben vor. Zuvorderst ist dieser Beitrag aber eine Replik auf die Rezension meiner Arbeit von Volker Lilienthal in der Fachzeitschrift Medien & Kommunikationswissenschaft (Heft 1/2019).

In der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft ist es gute Sitte, wissenschaftliche Auseinandersetzungen vor den Augen der (wissenschaftlichen) Öffentlichkeit auszutragen. Nur so können Fachkolleginnen und -kollegen, wissenschaftsinteressierte Journalistinnen und Journalisten sowie Laiinnen und Laien sich selbst ein Bild von der Überzeugungskraft der Argumente, Methoden und Theorien machen. In diesem Sinne verfolgt mein Beitrag zwei Ziele. Erstens ist er eine Erwiderung auf die Rezension meiner Dissertation zum Wandel Journalistischer Darstellungsformen von Volker Lilienthal. Zweitens enthält er die wichtigsten Forschungsergebnisse meiner Dissertation, die für den genannten Leserkreis einen klareren Blick auf journalistische Texte und damit den Journalismus in Deutschland insgesamt bereithält.

Natürlich freut sich niemand über Kritik an der eigenen Forschungsarbeit in einer angesehenen Fachzeitschrift. Sie gehört aber dazu und ist, wissenschaftstheoretisch betrachtet, unentbehrlich für den Erkenntnisfortschritt, dem alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verpflichtet sind. Volker Lilienthals Rezension bedarf m. E. jedoch gerade wegen des sonst nicht möglichen Erkenntnisfortschritts der Richtigstellung, enthält sie doch eine Reihe unbegründeter Vermutungen, Urteile, Auslassungen sowie Verkürzungen und – das wiegt am schwersten – sie fasst die Ergebnisse meiner Dissertation falsch zusammen.

Zuerst ist es aber wichtig, meine Arbeit hier kurz zusammenzufassen: Im Mittelpunkt steht – in historischer Betrachtung, aber vor allem im Zeitraum von 1992 bis 2012 – die Frage nach der Entwicklung und Veränderung Journalistischer Darstellungsformen in Tageszeitungen (auch gern als Stilformen, Genre oder Gattungen bezeichnet), also Reportagen, Features, Porträts, Berichte, Nachrichten, Interviews, Glossen usw. In einem ersten Schritt wurden theoriegeleitete und theorieferne Definitionsansätze zur Bestimmung des Begriffs ‚Journalistische Darstellungsform‘ aus (alten und neuen) Quellen aus Deutschland und auch aus anderen Ländern gesichtet und nach Abgrenzung von anderen Zeitungstextmerkmalen und theoretischen Konzepten zur Erarbeitung einer Definition genutzt.

In einem zweiten Schritt wurden die historischen Bedingungsfaktoren betrachtet, die bei der Entstehung der Darstellungsformen gewirkt und ihre Entwicklung über die Jahrhunderte bis in die Gegenwart beeinflusst haben. In einem dritten Schritt wurden zwölf Experten aus Zeitungs-, Zeitschriften- und Nachrichtenagenturredaktionen in Deutschland leitfadengestützt interviewt, um den aktuellen Umgang mit den Darstellungsformen besser zu verstehen, Innovationen zu ermitteln und auch nach den Gründen für diese zu fragen.

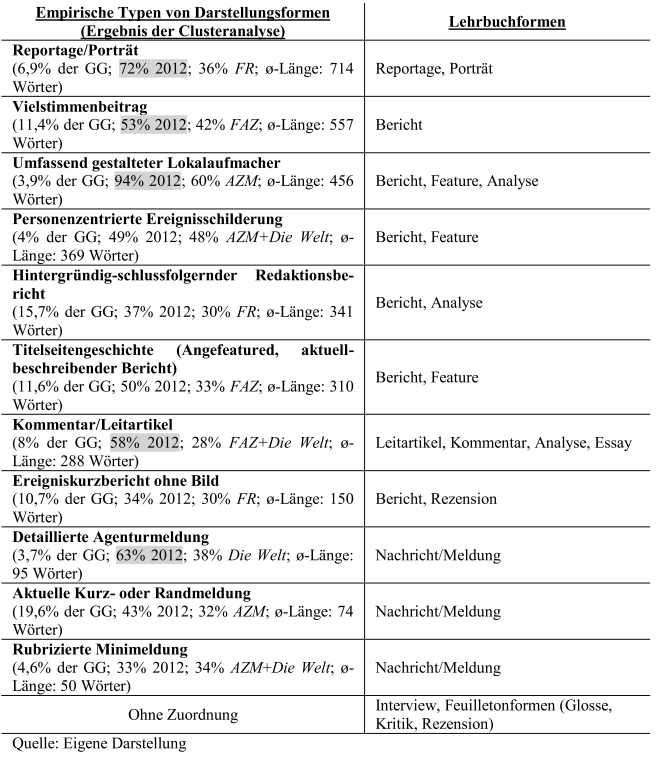

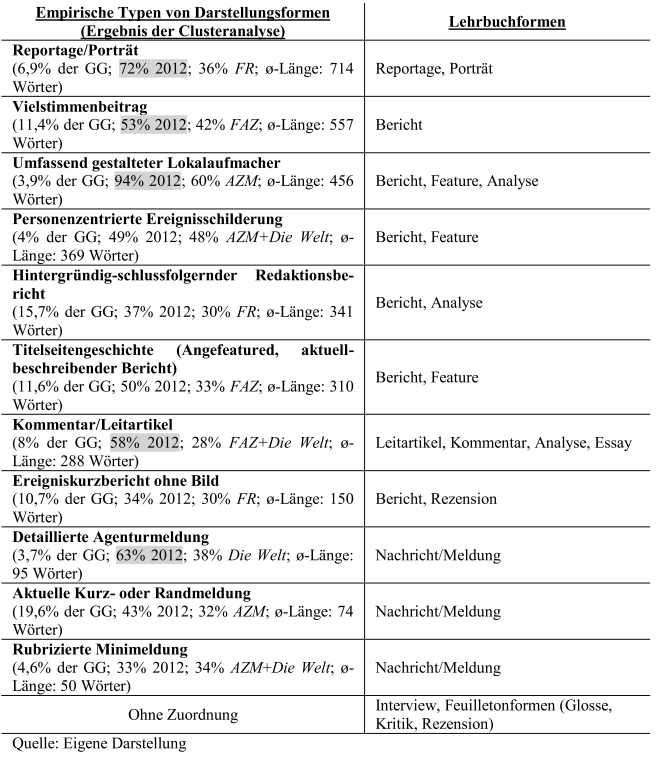

Aufbauend auf diese ersten drei Schritte ließ sich ein modellhaftes Schema aufstellen, das die wichtigsten Bedingungsfaktoren bei der Entwicklung Journalistischer Darstellungsformen stichwortartig festhält. Im vierten Schritt wurde nach einer Kritik bisher vorliegender Studien eine eigene quantitative Inhaltsanalyse von vier Tageszeitungen aus Deutschland (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Die Welt, Allgemeine Zeitung Mainz) konzipiert, durchgeführt und ausgewertet. Dabei wurden erstmals die einzelnen Stilmittel der Darstellungsformen getrennt voneinander erhoben. Mittels einer Clusteranalyse konnten dann aus 1.734 Zeitungsartikeln elf Typen von Darstellungsformen identifiziert werden, die abseits der Lehrbuchwirklichkeit und Styleguides der Redaktionen in der Realität des Zeitungsjournalismus (und auch online) in Deutschland wirklich vorkommen.

Die wichtigsten Ergebnisse: Gänzlich neu ist der ‚umfassend gestaltete Lokalaufmacher‘. Die Vielfalt genutzter Formen hat im Zeitverlauf zugenommen. Lehrbuchregeln zum Schreiben der Formen verlieren an Bedeutung, wenngleich nach wie vor baukastenartige Schreibschemata zutage treten. Die Zeitungsbeiträge sind im Durchschnitt länger, tiefgründiger und meinungshaltiger geworden. Sie werden heute mehr als früher portioniert und visuell aufbereitet. Die vier untersuchten Zeitungen haben jeweils eine eigene ‚redaktionelle Handschrift‘ und entfernen sich diesbezüglich über die Zeit hinweg voneinander. Bei den Ressorts zeigt sich der umgekehrte Trend. Die Vielfalt der Formen wird, so die Prognose, ebenso zunehmen wie das Baukastenschema. Mehr Meinung wird als Problem bewertet, weil sie dem Vertrauen in den Zeitungsjournalismus abträglich zu sein scheint.

Ich greife im Folgenden die kritikwürdigsten Passagen aus Lilienthals Rezension heraus und lege jeweils meinen Standpunkt dar. Dabei gehe ich so ausführlich wie möglich auf meine Forschungsergebnisse ein. Die Reihenfolge der herausgegriffenen Passagen folgt Lilienthals Text.

Lilienthals Rezension – Textpassage 1: Über die Mesoebene der Formate hinaus interessiert sich Schäfer-Hock auch für die Mikroebene der Sprache, hier aber nicht im Sinne einer Stilistik (die sich nur hermeneutisch beschreiben ließe), wohl aber mit Blick auf Beitragslängen und Meinungsgehalte von an sich tatsachenbetonten Darstellungsformen.

Tatsächlich geht es in meine Dissertation nicht um eine ‚hermeneutische Stilistik‘. Stattdessen wird eine empirische Erfassung von 62 Stilelementen und weiteren Merkmalen Journalistischer Darstellungsformen vorgenommen, unterteilt nach Formalem, Layout, Textposition, Inhalten, Strukturmerkmalen der Texte, Quellen- und Autorenangaben sowie der Periodizität (S. 254ff. in der Dissertation). Dazu gehören u.a. die Tiefe der Hintergrundberichterstattung, die Personalisierung, Storyformen, der Meinungsgehalt, Erläuterungen oder Szenen bzw. Atmosphärenbeschreibungen.

Bei der Herleitung der Definition des Begriffs ‚Journalistische Darstellungsformen‘ werden klassische Werke zur Stilistik des Journalismus herangezogen (S. 64). Darunter Werke von Horst Pöttker, Emil Dovifat, Michael Haller, Josef Kurz, Walther von La Roche, Claudia Mast, Eckart Roloff, Stephan Ruß-Mohl, Werner Schneider und Paul-Josef Raue, Dietz Schwiesau und Josef Ohler, Siegfried Weischenberg und Volker Wolff.

Der journalistische Stil ist darüber hinaus explizit Thema bei der Identifizierung der ‚redaktionellen Handschriften‘ der vier untersuchten Zeitungen im Jahr 2012 (S. 366ff.). So pflegte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) insgesamt einen optisch vergleichsweise zurückhaltenden, distanzierten, tiefgründig-anspruchsvollen Stil. Die redaktionelle Handschrift der Frankfurter Rundschau (FR) ließ sich charakterisieren als bildhaft-erzählerischer, hintergründiger Stil. Die Welt hatte einen bildhaften, individualistisch-personenbezogenen, meinungsstarken Stil. Der Stil der Allgemeinen Zeitung Mainz (AZM) ließ sich als optisch anspruchsvoller, professionell-deskriptiver Stil charakterisieren.

Lilienthals Rezension – Textpassage 2: Seinen theoretischen Unterbau leitet Schäfer-Hock u.a. aus einer Analyse von Lehrbüchern zu journalistischen Darstellungsweisen her. Es ist beeindruckend zu sehen, was er alles gelesen und ausgewertet hat. Praktiker-Literatur wurde berücksichtigt, sog. Faustregel-Literatur (und darunter auch die Werke des doch sehr einflussreichen Wolf Schneider) hingegen ausgeschlossen, was nicht sehr überzeugend ist.

In der Rezension entsteht der Eindruck, der Theorieteil meiner Arbeit hätte wichtige Literatur nicht berücksichtigt. Das weise ich zurück. Lilienthal bezieht sich hier auf den Teil der Arbeit, an dem ich eine belastbare wissenschaftliche Definition des Begriffs ‚Journalistische Darstellungsformen‘ erarbeite. Dabei greife ich u.a. auf die oben genannten Klassikerwerke zurück. Ausgeschlossen habe ich an dieser Stelle Werke, die sich vornehmlich mit der Sprache selbst und ihrem Anwendungsniveau und weniger direkt mit dem journalistischen Schreiben befassen. Dazu gehören auch Wolf Schneiders „Deutsch für Profis“ und seine „Deutsch-Stilkunde“. Dem Ziel, eine ordentliche Definition zu erarbeiten, waren diese Werke nicht zuträglich. Deswegen wurden sie nicht herangezogen. Wolf Schneiders Beiträge zum Journalismus habe ich, wie oben erwähnt, dem „Neuen Handbuch für Journalismus und Online-Journalismus“ entnommen, das er zusammen mit Paul-Josef Raue verfasst hat. Schneiders Beiträge haben auch viele andere Autoren seit längerem in ihre Werke integriert, so dass hier kein wichtiger Gedanke verlorengegangen ist.

Lilienthals Rezension – Textpassage 3: Mit fast 100 Seiten zeugt das Literaturverzeichnis von immensem Fleiß und Belesenheit des Autors. Dass in dieser Menge aber ausgerechnet Klaus Arnold mit seiner Habilitationsschrift „Qualitätsjournalismus“ (2009) fehlt, ist verwunderlich.

Verwunderlich ist das ganz und gar nicht. Arnolds Buch kommt nicht vor, weil darin der Begriff ‚Darstellungsform‘ nur fünf Mal vorkommt, ‚Genre‘ nur ein Mal. Das Buch ist einfach nicht einschlägig zum Thema der Dissertation. Bei der inhaltsanalytischen Erfassung der Stilelemente und Merkmale Journalistischer Darstellungsformen wurden durchaus Qualitätsmerkmale erfasst und ausgewertet, bspw. die Argumentationstiefe oder die Zahl der Erläuterungen schwieriger Begriffe. Auch ohne einen Verweis auf Arnolds Buch sind viele Gedanken zur Qualität des Journalismus anderer Autoren in meine Arbeit eingeflossen.

Lilienthals Rezension – Textpassagen 4 und 5: Nicht zuletzt um Orientierungspunkte für seine Inhaltsanalyse zu identifizieren, wurden zusätzlich und vorgelagert elf Redakteure und eine freie Journalistin als „Experten für journalistische Darstellungsformen“ (S. 167) befragt. Die Befragten wurden hauptsächlich in der Regionalpresse rekrutiert (mit Schwerpunkt Rhein-Main); mit Klaus Brinkbäumer ist ein ehemaliger Spiegel-Chefredakteur und Journalistenpreisträger dabei. Ohne die Berufserfahrung und das Können der zwölf Ausgewählten in Zweifel ziehen zu wollen, stellt sich doch die Frage, ob die Auswahl neben den Redakteuren nicht mindestens um einige Reporter hätte ergänzt werden sollen. Auch eine Orientierung an maßgeblichen Journalistenpreisen hätte helfen können, wenn es um die Identifizierung formaler (und erzählerischer) Innovationen geht.

Schäfer-Hock indes führt als Begründung für seine Auswahl und für den Schwerpunkt im Rhein-Main-Gebiet „geringere Reisekosten“ an. Dieses forschungspragmatische Argument mag bei Masterarbeiten statthaft sein – bei Dissertationen mit ihrem höheren Anspruch kann es nicht gelten.

Zunächst einmal muss man konstatieren, dass trotz des Falls Relotius (und wahrscheinlich weiterer Fälschungen und journalistischer Unsauberkeiten allein beim SPIEGEL) Journalistenpreise eine der besseren Indikatoren für Schreibqualität im Printjournalismus sind. Daher habe auch ich zwei Journalistenpreisträger interviewt (S. 167): den erwähnten Klaus Brinkbäumer und Reinhard Breidenbach von der Allgemeinen Zeitung Mainz. Breidenbach erhielt seine Auszeichnung 1987, also fünf Jahre vor Beginn des hier gewählten Untersuchungszeitraums. Natürlich lässt sich über die Auswahl der Personen für solche Experteninterviews immer streiten. Meine Auswahlkriterien habe ich nachvollziehbar dargelegt (S. 161ff.).

Auch über die Berechtigung des Kostenarguments kann man sicher diskutieren. Es ist aber letztlich nicht wegzudiskutieren, dass Kostenfragen immer eine Rolle spielen. Bei jeder wissenschaftlichen Untersuchung müssen aus Kostengründen Abstriche gemacht werden. Leider geht Lilienthal nicht auf die Stichhaltigkeit meiner Argumente für die Auswahl der Experten ein. Reisekosten sind da nur ein Argument. So herrscht z. B. im Rhein-Main-Gebiet ein hoher Konkurrenzdruck auf dem Zeitungs- und allgemein auf dem Medienmarkt. Dieser Druck fördert für gewöhnlich Experimente und Innovationen (S. 162). Nach dem in der qualitativen Forschung (und dazu gehören die Experteninterviews) bewährten Prinzip der theoretischen Sättigung waren die von mir geführten zwölf Interviews vollkommen ausreichend. Mehr Experteninterviews hätten den Aufwand weiter erhöht, aber keine weiteren Erkenntnisse mehr gebracht (S. 166).

Lilienthals Rezension – Textpassage 6: Das Sample der untersuchten Tageszeitungen umfasst vier Titel, auch hier mit einer Rhein-Main-Schlagseite: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Die Welt und die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Es sind also zwei Zeitungen mit bundesweiter und zwei mit regionaler Verbreitung vertreten. Für die beiden Untersuchungsjahre 1992 und 2012 konnte keine Vollerhebung aller in den vier Zeitungen veröffentlichten Beiträge vorgenommen werden. Schulgerecht bildete Schäfer-Hock mittels Zufallsauswahl eine künstliche Woche. In dieser wurden wiederum zufällig Artikel aus den Ressorts Aktuelles/Politik, Wirtschaft, Sport und Lokales ausgewählt (der Kulturteil wurde nicht berücksichtigt, mit der nicht zwingenden Begründung, dieser werde „am wenigsten gelesen“; S. 251).

Zur Rhein-Main-Schlagseite sei auf die Ausführungen zum vorherigen Punkt verwiesen. Hier geht es um den Kulturteil: Die Ergebnisse der Leserforschung lassen sich nicht ignorieren (siehe z. B. Freiling/Weidmüller 2017 oder im BDZV-Jahrbuch „Zeitungen 2018/19“) und auch hier musste aus Kostengründen eine Auswahl getroffen werden. Von Günter Reus und Lars Harden liegen auch schon zwei Untersuchungen (aus den Jahren 2005 und 2015) zu Darstellungsformen im Feuilleton vor.

Lilienthals Rezension – Textpassagen 7 bis 9: Die Ergebnisse aus Experteninterviews und Inhaltsanalyse zusammengenommen, haben sich während 20 Jahren sieben neue Darstellungsformen herausgebildet (S. 233).

Das mag so sein, doch mangelt es hier an der genauen Begrifflichkeit. Aus der Nomenklatur der befragten Praktiker übernimmt der Autor Bezeichnungen wie „optisches Interview“, „second reading“ oder „Super-Lead“, die für sich genommen noch nicht viel erklären, ja teils irreführend sind.

Das „optische Interview“ etwa ist ein redaktionelles Konstrukt, das nur so tut, als sei eine Person interviewt worden. Tatsächlich werden hier Informationen zu einem gegebenen Thema im Wechsel von Frage und Antwort collagiert.

Die Darstellung der Ergebnisse der Inhaltsanalyse beginnt erst auf S. 263! Lilienthal bezieht sich hier auf die Zusammenfassung der Auswertung der Experteninterviews. Das sind, deutlich erkennbar, Befunde, die erst durch die Inhaltsanalyse gesichert werden müssen. Später wird z. B. ab S. 334 dargestellt, dass sich diese sieben Formen mit der quantitativen Analyse nicht in der Stichprobe finden lassen, sie also wirklich selten vorkommen.

Die Begriffe wurden tatsächlich von den interviewten Experten übernommen – aber erst nach einer Einordnung und Erläuterung (S. 195-200). Inwiefern das Darstellen von Begrifflichkeiten aus den Experteninterviews und deren Übernahme in meine Arbeit irreführend sein soll, konnte Lilienthal wohl aus Platzgründen in der Rezension nicht in der nötigen Breite erläutern.

Lediglich am Beispiel des optischen Interviews wird das klar, weswegen es hier gesondert herausgegriffen sei: Auf den Seiten 4 und 195 werden optische Interviews genau so beschrieben, wie Lilienthal es vermisst, nämlich als Collagen von ‚Frage‘ und ‚Antwort‘. Ich habe diese Bezeichnung als ‚optisches Interview‘ übernommen, weil sie die Anmutung des fertiges Produktes redaktioneller Arbeit in den Fokus rückt und nicht so sehr die redaktionellen Prozesse im Hintergrund, von denen Leserinnen und Leser nichts mitbekommen. Dieser Fokus lässt sich aus den Experteninterviews ableiten, denn es wird in allen Interviews offensichtlich, wie sehr die Experten den Wandel der Darstellungsformen aus der Perspektive der Optik und des Layouts wahrnehmen.

Ein zentrales Ergebnis meiner Dissertation, auf das Lilienthal in seiner Rezension nicht eingeht (S. 332 und 375), ist die Bestimmung Journalistischer Darstellungsformen auf Grundlage einer quantitativen Inhaltsanalyse und anschließend einer Clusteranalyse. Mit der Inhaltsanalyse wurden, wie oben erwähnt, viele Merkmale journalistischer Texte erhoben. Die Clusteranalyse bildet dann Gruppen von Texten, die sich stark ähneln. Die Unterschiede der Texte innerhalb der elf identifizierten Gruppen werden dabei minimiert. Die Unterschiede zwischen den Gruppen werden maximiert. So entstand erstmals eine quantitativ-empirisch gestützte Typologie Journalistischer Darstellungsformen.

Dieses Vorgehen ist deshalb innovativ, weil überhaupt nur auf diese Weise eine neu entstandene und regelmäßig vorkommende Darstellungsform entdeckt werden konnte: der umfassend gestaltete Lokalaufmacher (S. 329). Wenn man mit den bekannten Lehrbuchkategorien (Reportage, Bericht, Feature etc.) nach neuen Formen sucht, wird man keine finden, denn alles, was man sieht, muss ja in die bestehenden, vorgefertigten Kategorien passen. Damit habe ich bei der Forschung zu Journalistischen Darstellungsformen methodisch nachvollzogen, was bei der kommunikationswissenschaftlichen Framing-Forschung schon länger gang und gäbe ist.

In der hier abgebildeten Tabelle (S. 332 im Buch) sind in der linken Spalte die per Clusteranalyse bestimmten Darstellungsformen aufgelistet. Rechts sind diese den althergebrachten Formen zugeordnet. In der Analyse zeigten sich klassische Formen wie Reportagen und Porträts, aber auch viele Darstellungsformen, die bisher recht ungenau unter Bericht oder Nachricht subsummiert wurden. Unter jeder Form stehen ihr Anteil an der Grundgesamt (GG) der Stichprobe in Prozent, ihr Vorkommen in den beiden Untersuchungsjahren, die Zeitung, in der sie am häufigsten vorkommt, und ihre durchschnittliche Länge in Wörtern. Nochmal: Das sind nicht die entscheidenden Unterscheidungsmerkmale. Alle elf Formen unterscheiden sich in vielen der 62 erhobenen Textmerkmale.

Angesicht der Befunde muss man fragen, inwiefern die klassischen Bezeichnungen für Journalistische Darstellungsformen wie Bericht, Feature oder Reportage wirklich weiter verwendet werden sollten, da sie in der niedergelegten, klassischen Form nicht, oder nur sehr selten, in der Realität vorkommen.

Lilienthals Rezension – Textpassage 10: Schäfer-Hock, der, wie schon erwähnt, über ein sehr breites Wissen zu seinem Gegenstand verfügt, möchte manchmal das enge Korsett empirischer Forschung (verständlicherweise) verlassen, neigt dann aber zum Fabulieren und trifft Aussagen, die der Rezensent nicht nachzuvollziehen vermag, etwa auf S. 145 „Wichtige Protagonisten steigern den Nachrichtenwert“, S. 148 „Mehr und mehr Stellungnahmen und Zitate erschweren den Lesern den Durchblick“, ganz stark auf S. 210 „Bekommt ein Journalist seine Recherchen finanziert“, werde er im Artikel auch die Umstände der Finanzierung und seinen Erfolg offenlegen, schließlich auf S. 372, wonach es sich gleich „im Kauf- oder Abonnementverhalten niederschlagen müsste“, wenn ein Leser in einer Zeitung gleichbleibend hohe Qualität wahrnimmt.

Ob im Buch der Eindruck vermittelt wird, ich würde das „enge Korsett empirischer Forschung“ gern verlassen, ist eine Interpretation Lilienthals und daher hier im Grundsatz erstmal nicht zu beanstanden. Ich kann sagen, dass ich diese Absicht nicht hatte.

Klar zurückweisen kann ich die übrige Kritik: Ich glaube nicht, dass es nötig war, das Wort „Fabulieren“ zu nutzen, hat es doch Bedeutungselemente des Lügens. Ich gebe entweder Forschungsergebnisse Dritter wieder oder ich ziehe Schlussfolgerungen und stelle Hypothesen auf Grundlage meiner eigenen Ergebnisse auf. Ich fabuliere nicht.

Dass wichtige Protagonisten in journalistischen Texten deren Nachrichtwert steigern entspricht der klassischen Nachrichtenwerttheorie. Dieser Satz ist ein Beispiel dafür, wie eine marktorientierte Arbeitsweise und der Trend zu einer tiefergehenden Berichterstattung zusammenpassen. Die Quellen sind auf S. 145 angegeben. Dass viele Stellungnahmen Dritter in journalistischen Texten den Lesern den Durchblick erschweren, ist ein Forschungsergebnis Dritter. Auf S. 148 sind die Quellen angegeben.

Zur Recherchefinanzierung: Hier geht es um das Zusammenspiel des sog. pitch writing (um eine Finanzierung über Crowdsourcing einzuwerben) und die Herausstellung des ‚Ich‘ von Journalistinnen und Journalisten in solchen Texten (und im Journalismus allg.). Zitat von S. 209f.: „‚Pitch writing‘ wird damit zu einer neuen Darstellungsform journalistischer Arbeit, auch wenn sie nur eine Vorstufe längerer Texte ist, die auf ihr aufbauend entstehen: ‚writing a pitch has become an art form‘ (Aitamurto 2011). Bekommt ein Journalist seine Recherchen finanziert, wird er aufgrund der emotionalen Bindung an seinen Text (siehe S.1ff. im Buch) dazu neigen, in seinem späteren Text auch die Umstände der Finanzierung und seinen Erfolg dabei zu betonen und sich selbst zu erkennen geben – ähnlich wie Günter Wallraff (vgl. zuletzt z. B. 2009 in Die Zeit Nr. 18), der in seinen Undercoverberichten als ‚ich‘ vorkommt, um die persönliche Perspektive, die er einnimmt, in Erinnerung zu rufen.“

Der Satz ist also von Lilienthal ganz stark aus dem Zusammenhang gerissen.

Und schließlich zum Kauf- oder Abonnementverhalten: Der Absatz auf S. 372 lautet: „Für den Leser bedeutet das, dass er 2012 beim Blättern durch die Zeitung eine ähnlichere Schreibweise der Beitragstexte wahrnehmen kann als zwanzig Jahre zuvor. Er könnte dies als Ausdruck steigender Professionalität deuten und als Qualitätsmerkmal könnte es ihn dazu verleiten, ihren Wert für sich höher einzuschätzen, was sich wiederum im Kauf- oder Abonnementverhalten niederschlagen müsste.“

Lilienthal spitzt die Aussage hier zu sehr zu.

Lilienthals Rezension – Textpassage 11: Von den Hauptbefunden der Untersuchung ist hervorzuheben, dass die Zeitungsbeiträge im Zeitvergleich durchschnittlich länger geworden sind. Schäfer-Hock interpretiert dies nachvollziehbar als Reaktion darauf, dass vieles, das in der Zeitung steht, wegen der schnelleren Online-Medien bei Erscheinen schon bekannt ist, weswegen die Zeitungen alternativ mehr Einordnung und Deutung leisten wollen. Festgestellt hat der Autor auch eine signifikante Zunahme an Meinungsäußerungen (von 5,9 auf 9,1 %; S. 292).

Die Längenzunahme ist keineswegs ein Hauptbefund, sondern Teil der Grundauszählung ab S. 263. Auf die Hauptbefunde (Clusteranalyse, Neubestimmung der Darstellungsformen auf methodisch bisher einzigartige Weise; siehe oben) geht Lilienthal leider nicht ein.

Lilienthal gibt die Zunahme an Meinungen in den Texten der Zeitungen korrekt wieder. Die Angaben beziehen sich auf die untersuchten Absätze. Auf Beitragsebene steigt der Meinungsanteil von 9,3% auf 16% (S. 492); bei Drittmeinungen, also nicht den von Journalisten, auf Beitragsebene von 35,7% auf 41,4% (S. 493). Die Befunde sind also gravierender als von Lilienthal dargestellt.

Greift man die Überlegung auf, dass nicht nur der Zustand des Journalismus, sondern auch der des Mediensystems und des politischen Systems zumindest zum Teil an der Verwendung und Schreibweise Journalistischer Darstellungsformen abgelesen werden kann (vgl. etwa Esser/Umbricht 2013), so ermöglichen diese Ergebnisse eine Vorhersage: Der Zuwachs an Typen von Darstellungsformen mit hohem Meinungsanteil hat die Deutungsmacht des Journalismus vergrößert. Unabhängig davon, was die zugrundliegenden Ursachen sind, inwiefern etwa falsch verstandene Transparenzanforderungen (mehr Drittmeinungen), die Konkurrenzsituation unter Journalisten (mehr Autorenmeinung) oder gar ein vielleicht gestiegener gesellschaftlicher Diskussionsbedarf (vgl. Schielicke 2014) aufgrund (schneller als früher) wachsender Komplexität der Gesellschaft dabei eine entscheidende Rolle spielten bzw. spielen werden, könnte diese Entwicklung in Zukunft zu weniger Vertrauen in die Medienberichterstattung führen. Denn die Bildung bzw. das Weltwissen der Bevölkerung nimmt u.a. mit mehr und mehr Hochschulabsolventinnen und -absolventen im Zeitverlauf zu (vgl. Gerhards 2001), sodass sich mehr und mehr Leserinnen und Leser aus berichteten Fakten eine eigene Meinung bilden können. Der aktuelle Lügenpresse-Vorwurf (vgl. Krüger 2016 oder Lilienthal/Neverla 2017) könnte ein Teil dieses Problems sein. Die frühere Chefredakteurin der taz, Ines Pohl, beschrieb es im Jahr 2015 in einem Beitrag für das Deutschlandradio so: „Ich glaube, Medien haben in den letzten Jahren, und da nehme ich die taz explizit mit rein, den Fehler gemacht, zu sehr auf Haltung und auf Einordnung zu setzen und zu wenig auf ausführliche Recherche und eine sachliche Hintergrundberichterstattung. Hingucken kostet Zeit und Geld. Und je weniger Leute in den Redaktionsstuben sitzen, die man auch rausschicken kann auf Vor-Ort-Recherchen, desto wichtiger ist es natürlich, die Plätze mit, ich sag’s mal flapsig, einer schnell dahergeschriebenen Meinung zu füllen. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen, die ihre Meinung nicht widergespiegelt sehen in den Medien, unzufrieden sind. Wenn ich aber erstmal eine sachliche, fundierte Hintergrundberichterstattung liefere, biete ich ja meinem Hörer, meiner Leserin an, dass sie sich selber eine Meinung bildet.“

Ob die ‚Flucht‘ in das Berichterstattungsmuster des sog. Konstruktiven Journalismus die Lösung dafür ist, wie sie Ende 2016 z. B. die Sächsische Zeitung angetreten hat, muss fraglich bleiben, denn damit kommen möglicherweise noch höhere Meinungsanteile in der Berichterstattung vor (vgl. für eine Kritik z. B. auch Ott 2017). Schon jetzt finden 35% der Bevölkerung, dass Berichte und Kommentare zu oft vermischt werden (vgl. Jackob et al. 2017).

Lilienthals Rezension – Textpassage 12: Dass mit einem Mehr an Meinung aber gleich „die Deutungsmacht des Journalismus vergrößert“ werde (ebd.), ist nicht plausibel. Eher ist doch das Gegenteil der Fall: Journalismus verliert weiter an „Macht“ (wenn er sie denn je hatte), wenn sich seine Bewertungen weniger aus recherchierter Evidenz als mehr oder weniger gut begründeten Meinungsäußerungen speisen.

Mehr Meinung und mehr Attributionen zeugen m.E. von mehr Deutungsmacht, also der Macht, die Geschehnisse in der Gesellschaft zu beurteilen und einzuordnen und das niemandem sonst zu überlassen (S. 380). Lilienthal versteht ‚Macht‘ offensichtlich anders (Wirkungskraft und Kritikimmunität steigen durch die Evidenzmenge, also die Summe an recherchierten Fakten), was legitim ist, aber transparent gemacht werden sollte. Nur wenn man die beiden Macht-Konzepte gegenüberstellt, versteht man Lilienthals Einwand. Vermutlich nimmt der Rezensent in der Forschung eine Minderheitenposition sein, wenn er rhetorisch hinterfragt, ob Journalismus je Macht hatte (vgl. etwa Groth 1961, Altmeppen 2007, Kepplinger 2007)

Lilienthals Rezension – Textpassage 13: Abschließend ein paar Bemerkungen zur Leserführung und Buchgestaltung, die unbefriedigend sind. Auf S. 27 wird erstmals ein „Interview Michalsky 2011“ erwähnt – dem Leser ist da aber noch gar nicht klar, dass das zur Reihe der selbstgeführten Forschungsinterviews gehört.

Diese Information taucht im Haupttext explizit in Kapitel 1.2 auf Seite 25 erstmals auf. Zuvor ist sie im Abstract auf S. XXI enthalten. Auf den Seiten 2 und 6, 7, 9, 18, 19, 24 stehen zuvor schon Verweise auf für die Dissertation geführten Experteninterviews. Die Information, dass Experteninterviews als Methode genutzt wurden, wurde bewusst in Kapitel 1.4 (S. 45) untergebracht, weil es dort um die methodische Anlage und die Vorgehensweise der Arbeit geht. Bis dahin sind sie für das Verständnis des Dargelegten nicht erheblich, jedoch nützlich.

Lilienthals Rezension – Textpassage 14: Irgendwann tauchen im Fließtext Verweise auf Abbildungen und Tabellen auf – die man aber in der Papierversion gar nicht finden kann, weil sie zum digitalen Anhang gehören (mit dem die Dissertation dann auf 622 Seiten anwächst). Im Interesse der Leserführung hätte es über S. VI hinaus weiterer Hinweise in Fußnoten bedurft, was wo zu finden ist, zumal Springer VS auf der Produktseite des Buches nur sehr klein auf „OnlinePlus“ hinweist.

Der Verweis auf das Online-Plus-Angebot steht erstmals auf S. IV, dann auf S. VI und S. X. Im Haupttext kommt der Verweis auf S. 130, als erstmals auf Abbildungen verwiesen wird, die in diesem Anhang zu finden sind. Danach folgt der nächste Hinweis auf S. 266, als erstmals auf Tabelle in diesem Anhang verwiesen wird. Im Text kommen also Hinweise genau an den Stellen, an denen Verweise auf den Online-Plus-Anhang beginnen – nicht „irgendwann“.

Geht man realistischerweise davon aus, dass sich die Zeitungsleserschaft weiterhin verringern wird, so stehen die Zeitungen auch in Zukunft unter großem Druck, möglichst aktuell und plattformvielfältig (im Web) und möglichst tiefgründig (in Print) zugleich zu sein, um Leser zu binden. Diesem Marktmechanismus folgend, dürften sich sowohl die Darstellungsformen selbst als auch die Zeitungen weiter ausdifferenzieren. Die Vielfalt an Darstellungsformen wird weiter steigen und auch die redaktionellen Handschriften werden sich weiter auseinanderentwickeln. So entstehen für die Kunden klar erkennbare Markenprofile, die es ihnen erleichtern, ihre Wahl zu treffen. Dazu passt, dass einige Verlage schon lange damit begonnen haben, sich mit besonders guten ‚Schreibern‘, sog. ‚Edelfedern‘ in der Öffentlichkeit zu positionieren. Das ist nur folgerichtig. Tobias Eberweins Diagnose einer „certain unstableness of the norms of journalistic storytelling“ in Deutschland, wird also immer wieder vorgetragen werden, denn sie beruht wohl zum großen Teil auf der bisherigen Wahrnehmung der beschriebenen Auseinanderentwicklung, die sich nun weiter fortsetzen wird. Es wird also – im Zusammenspiel mit einer individuellen Betrugsneigung – neue Streitfälle nach Pfister und Relotius geben. Der Außenpluralismus der Journalistischen Darstellungformen wird weiter zunehmen, was in einer womöglich komplexer werdenden Gesellschaft vielleicht auch sinnvoll, ja funktional ist.

Zum Autor: Dr. Christian Schäfer-Hock ist Kommunikationswissenschaftler und Bildungsforscher aus Dresden. Er hat mit seiner Arbeit zum Wandel Journalistischer Darstellungsformen am Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz promoviert. Zurzeit ist der Pressesprecher der Fachhochschule Dresden. Mehr unter www.doc-hock.de.